La mujer que no está: una novela policial fantástica

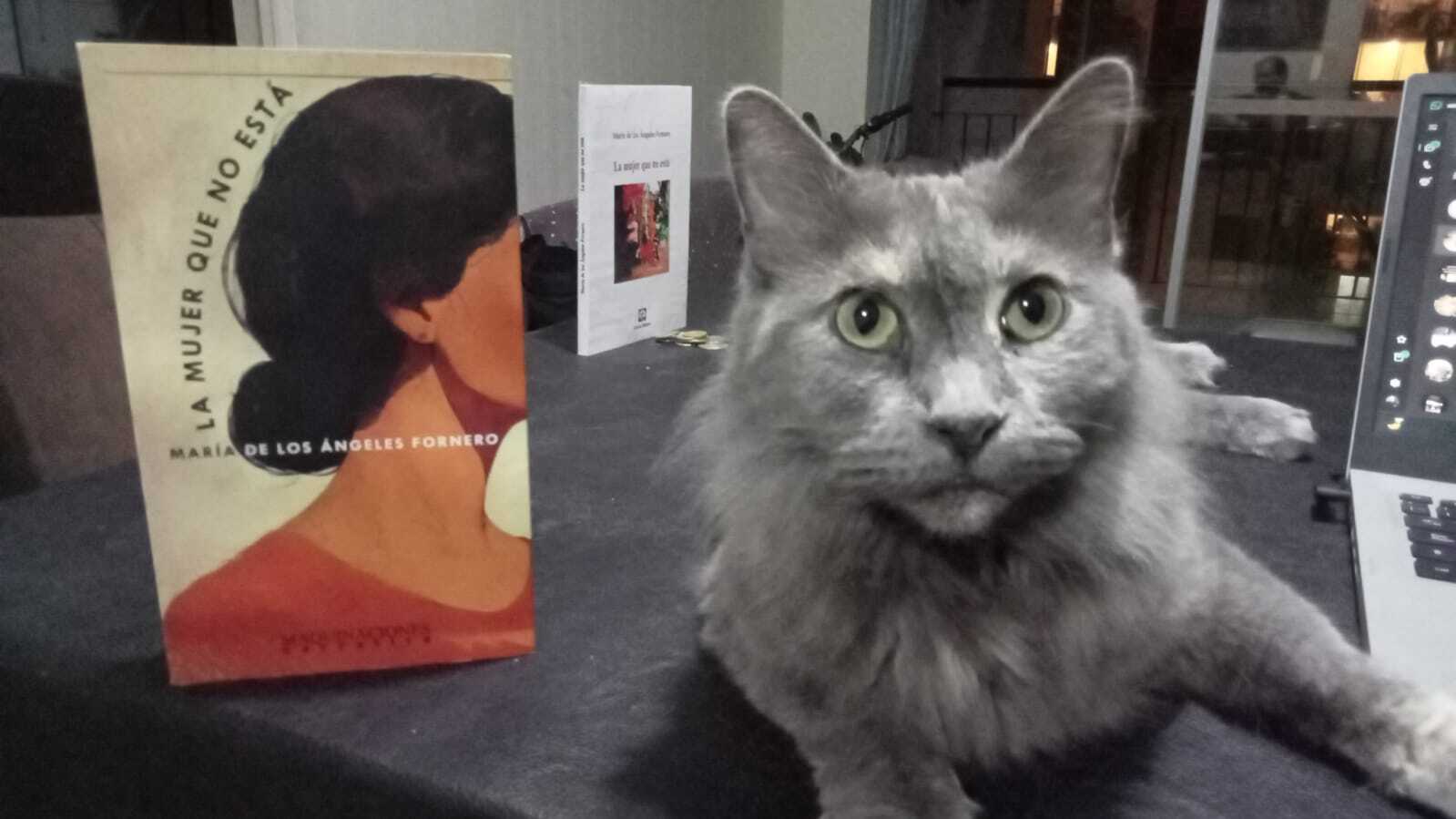

La mujer que no está de la autora argentina María de los Ángeles Fornero ya está circulando en territorio peruano gracias a las gestiones de José Donayre Hoefken, director de la editorial Maquinaciones. Esta reedición no solo cuenta con una revisión estilística de rigor, sino que también apuesta por una nueva portada, paratexto magníficamente elegido en el que aparece una mujer incompleta, cuyo rostro no se llega a apreciar. Se podría pensar que lo faltante aparece en la solapa, pero es erróneo. Esta ausencia de la cara —y todo lo que simboliza— invita al lector a averiguar en el motivo de la elipsis.

El título enigmático nos lleva a preguntarnos no solo por los motivos de la ausencia, sino también por la identidad de la aludida. Asimismo, dialoga con el tema de las desapariciones forzadas durante las dictaduras en nuestro continente en el siglo XX, herida difícil de cicatrizar debido a que estos crímenes continúan practicándose a pesar de encontrarnos en «democracia», como si se tratara de una herencia enfermiza.

La novela inicia con una situación cotidiana: Vanesa y Nora esperan a Euge para terminar de planear un viaje. No obstante, lo que debía desarrollarse como una novela de aventuras, incluso con tintes amorosos debido a la mención de un amante misterioso, se transforma de forma radical en angustia y desesperación debido a la demora y final desaparición de la última participante: María Eugenia Lubaki. Desde aquí la narradora comienza a reconstruir magistralmente la vida de la ausente ingresando de forma fluida en los diferentes círculos sociales en los que se desenvolvía: las amistades, la familia (hija, madre, hermana) y, por último, la pareja (novio y exesposo). La información se revela de a pocos, armando con cada pedazo un rompecabezas. En esta circunstancia, un acierto de la autora es el despliegue de variadas descripciones que no caen en la idealización del personaje, sino, al contrario, en su complejidad, humanizándola y provocando una identificación inmediata por parte de los lectores.

De la primera situación estable surgen diferentes líneas argumentativas. La principal es la continuación del realismo, de la denuncia social ante la desaparición de una mujer, así como de la indolencia de las autoridades y del oportunismo de los grupos de poder. Sin caer en ningún momento en el panfleto, esta novela expone una historia tan verdadera que duele y atemoriza debido a que le podría ocurrir a uno mismo o a una persona cercana. Un dato adicional y perturbador, y que suma tremendamente al libro, es que está inspirada en un caso real, uno que no fue resuelto y que hasta el día de hoy sigue generando controversia [conversación con la propia autora]. Incluso al final de la novela se agradece a todos los que colaboraron en la investigación de la materia literaria. Por otro lado, si bien es cierto que la denuncia social es el eje principal, pronto discurre por diferentes líneas, lo que la convierte en caleidoscópica, como si se nutriera de diferentes géneros: oscila entre lo onírico por el lirismo del lenguaje, por las imágenes de ensueño y por el acceso a un mundo paralelo; lo policial por toda la investigación desplegada y hasta en lo fantástico debido a la presencia de una voz que reconstruye su pasado, presente y futuro pese a estar desprendida de su soporte físico, similar a los mitos ancestrales, así como por su caída en el «pozo de los tiempos».

A continuación, detallaremos algunas de estas líneas narrativas. En cuanto a la policial, se narran las investigaciones realizadas tras la desaparición de María Eugenia Lubaki. Los encargados son el policía Luis Valverde y la fiscal Carmen Becerra. Esta dupla es totalmente contradictoria, no solo por el género, sino por la diferencia generacional y por la forma de pensar. Mientras que Luis Valverde no se toma en serio la desaparición de María Eugenia por considerarla demasiado mayor (38 años) para ser víctima de trata de personas, Carmen Becerra sospecha que se podría tratar de un feminicidio y trata a la desaparecida como una persona, no como objeto. El primero de los efectivos evidencia una lamentable situación: la poca inquietud y la escasa preparación de la policía en resolver desapariciones, en especial si se tratan de mujeres.

En este punto se podría reflexionar sobre la construcción de personajes en las novelas policiales latinoamericanas. Por ejemplo, la deducción utilizada por los detectives de las novelas occidentales del siglo XIX no tendría sentido en nuestro contexto. Es más, al iniciar la investigación el policía Valverde sospecha del exesposo porque «ellos son siempre los culpables». A pesar de que parece una conclusión adelantada y sin sustento, se va consolidando a lo largo de la historia, ya que Daniel Cáceres, exesposo, es el único personaje que no puede demostrar su inocencia al encontrarse sin coartada. Por lo tanto, el conflicto no se centra en buscar al culpable, ni en hallar el móvil del asesinato —encontrado por la fiscal Becerra—, sino en cómo a pesar de todas las limitaciones, desventajas y obstáculos, se termina resolviendo el caso en otro plano de la realidad; o, sencillamente, sigue sin solucionarse, pero accediendo a una verdad a medias que sirve de consuelo a un lector con altas expectativas.

No hay que olvidar que las amigas y la familia, cansadas de la inoperancia de la policía, deciden indagar por su propia cuenta sin llegar a encontrar a un culpable, pero haciendo la presión social necesaria para que los verdaderos encargados asuman su rol.

No obstante, ambas investigaciones llegan a un vacío legal. ¿Es la ausencia un delito? ¿La desaparición de una persona puede ser considerada como asesinato? ¿Se puede acusar de homicidio sin hallar el cadáver? Este, a mi parecer, es uno de los mejores momentos de la novela debido a que se expone una serie de reflexiones sobre los impedimentos para acceder a la justicia en nuestra sociedad. A esta meditación se suman los papeles sueltos, los diarios —como si la misma ausente diera pistas desde el más allá para averiguar el motivo de su desaparición— y testimonios de personas que piden no ser involucradas por miedo a correr la misma suerte.

Pronto las pesquisas de la fiscal nos llevan hacia una conclusión inesperada: el tráfico de tierras en Argentina. El arrebato de terrenos a campesinos por parte de gente inescrupulosa que sí posee un título de propiedad; todo para beneficiarse económicamente con las exportaciones agrícolas a países desarrollados. El tema del arrebato de tierras a los pueblos ancestrales no solo es un hecho ocurrido en Argentina, sino que también es padecido por otros países hermanos como el Perú, por ejemplo. Esto nos lleva a concluir que, desde diferentes aristas, La mujer que no está, no solo es una novela que aborda un problema social, sino que poco a poco muestra como los diferentes problemas que nos agobian se entrelazan y nos afectan, sin dejar a nadie a salvo. Leer la novela de María de los Ángeles Fornero nos lleva irremediablemente a vernos en un espejo, como si no existieran fronteras para las taras sociales entre nuestros países, como si los males que nos acechan supieran que las fronteras son solo líneas invisibles en un mapa de papel.

Por otro lado, tenemos a la misma María Eugenia Lubaki, quién con una voz propia, producto tal vez de la nueva situación que vive su ser, nos expone o narra, lo que se ha hecho con ella. De esta forma, al acceder a este nuevo plano, dejamos el registro de lo realista mimético y nos asomamos hacia lo fantástico e, incluso, el realismo mágico. ¿A dónde van las mujeres que desaparecen? Accedemos a una voz que intenta narrar la nueva realidad en la que se encuentra, una voz que ha caído en el “pozo de los tiempos” y que poco a poco va adquiriendo lógica debido a las otras voces con las que se encuentra; voces que no son solo de ahora, sino que pertenecen al pasado, a mujeres que tal vez aún buscan justicia, a gente a la que también les arrebataron sus tierras. La mención a las indias yucat se vincula a la conquista y a todo el proceso de violencia del que seguimos siendo parte. Finalmente ayudado por las otras voces, y mientras su cuerpo arde como carbón, logra decir qué le ocurrió más no quien la mató.

Para terminar, no podemos dejar de mencionar el estilo utilizado en la novela, en donde, sin importar en que línea o eje se encuentre, se visualiza el uso de un lenguaje poético y de la ironía. Metáforas ingeniosas son pronunciadas tanto por el narrador como por los personajes, sin de dejar de lado la variedad lingüística marcada por el uso de refranes y por el uso del registro de Córdoba o del Río de la Plata. Como lectora de autores peruanos como Ciro Alegría o José María Arguedas, no podía faltar en su escritura la revaloración de lo popular, de la expresión propia.

Argentina, latinoamericana y mundial, María de los Ángeles Fornero no ha temido denunciar la desaparición de mujeres, la inoperancia de las fuerzas del orden, el tráfico de tierras; ni a criticar a los poderosos de su país, y nos ha entregado una novela desgarradora y a la vez hermosa que seguirá siendo analizada desde nuevas perpectivas por nuevas generaciones de lectores.